入れ歯(義歯)は歯を失った際の治療方法の一つです。

このページでは、入れ歯の構造や、種類などについてご案内いたします。

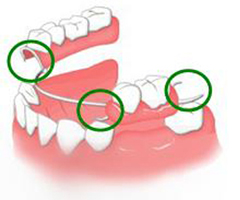

~大きく分けて3つの構造でできています~

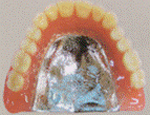

上顎や歯ぐき等の歯の無い粘膜部分に接する入れ歯の土台

上顎や歯ぐき等の歯の無い粘膜部分に接する入れ歯の土台

失ってしまった歯の代わりになる人工の歯

失ってしまった歯の代わりになる人工の歯

入れ歯を支える歯にかけるバネ

入れ歯を支える歯にかけるバネ

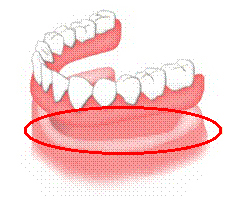

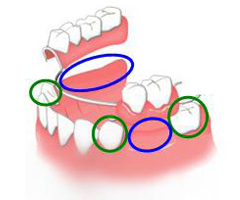

~部分入れ歯と総入れ歯では維持の仕組みが違います~

| 【部分入れ歯】 | 【総入れ歯】 |

|---|---|

|

|

| クラスプ(金具)で残っている歯に固定させて安定させる | 床を粘膜に吸着させて安定させる |

~それぞれ力がかかる場所が違います~

| 【部分入れ歯】 | 【総入れ歯】 |

|---|---|

|

|

| 粘膜でも咬合力を負担しているが、ほぼ金具がかかっている歯で支えているので歯への負担が大きい | 床の面積が広いほど安定しやすいが床の部分の安定が悪いと痛みが出やすい |

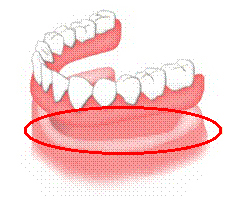

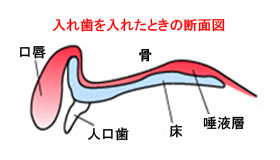

~総入れ歯は唾液の力で吸着させています~

総入れ歯は歯茎と床の間にある唾液によって吸盤のように吸着させています。

唾液が少ないと床と歯茎の間に空気が入り込みやすく、しっかりと吸着しないので入れ歯が安定せず動いて痛みが出たり、外れやすくなります。

唾液の層が薄ければ薄いほど真空状態に近くなるのでしっかりと吸着できます。

動かない外れない入れ歯を作るには

精度の良い入れ歯を作る必要があります

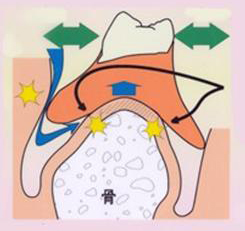

①横からの力が加わると簡単に動く

①横からの力が加わると簡単に動く

②物を咬むときの力が入れ歯を介して粘膜の一部分に集中し痛みを感じる

③狭い範囲で力を受けるので入れ歯がぐらつく

④入れ歯の縁が粘膜に当たり、違和感や痛みを感じる

⑤動いてできた隙間から食片や空気が入る事により違和感や痛みを感じさせ入れ歯を浮かせる原因に!

粘膜と義歯との吸着が不安定な為、義歯と粘膜が擦れて痛みが出る

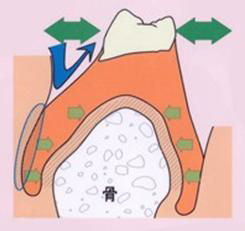

①横からの力が加わっても動かない

①横からの力が加わっても動かない

②物をかむ時の圧力が入れ歯を介して広い面積で粘膜に分散し痛みが少ない

③広い面積で入れ歯が装着されるのでぐらつきにくい

④横揺れによる隙間ができないので空気や食べ物が入らない

⑤入れ歯と粘膜が密着し吸盤と同じ原理で吸い付くので浮き上がらない

安定した義歯を作るには精度の高い治療と期間がかかる

痛くない入れ歯=動かない入れ歯=安定した入れ歯を作ることが大切

|

|

|

|

| 種類 | レジン床義歯 | 金属床義歯 (コバルトクロム) |

金属床義歯 (チタン) |

| 素材 | 人工歯:硬質レジン 床部分:プラスティック |

人工歯:硬質レジン 床部分:金属(コバルトクロム合金) |

人工歯:硬質レジン 床部分:金属(チタン合金) |

| 特徴 | 安価である | 装着感が良い 熱を伝えやすいので食事が美味しく感じる |

装着感が良い 軽い 金属アレルギーが起こりにくい |

| 保険適用 | ○ | × | × |

|

|

|

| 種類 | レジン床義歯 | スマートデンチャー (ノンクラスプ金属床義歯) |

| 素材 | 人工歯:硬質レジン 床部分:プラスティック |

人工歯:硬質レジン 床部分:金属(コバルトクロム合金+樹脂) |

| 特徴 | 安価である バネが金属のため目立つ |

生体為害性が低い 見える所のバネに金属を使わないので見た目が良い 軽い 床に金属を使っているためしっかりかめる |

| 保険適応 | ○ | × |

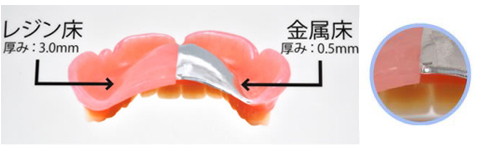

大きな特徴は薄さと適合が良いことです

| メリット | デメリット | |

| 金属床 | 床が金属なので薄くでき装着感が良い 床が金属なので熱伝導率が良く食事が美味しく感じる 床が金属なので強度がある 汚れが付きにくい 全部床義歯は保険併用が出来る |

壊れた際は全体の作り直しが必要になる 金属なので色が目立つ 少し重たくなる |

~義歯の完成までには期間がかかります~

Ⅰ.診察

まずは問診・視診・レントゲン撮影・口腔内写真撮影などを行い、治療計画を立てます。

部分入れ歯の場合は、その他の残っている歯の治療の処置が優先されます。

この状態で咬みあわせが安定しているかがとても重要になってきます。

Ⅱ.治療用義歯の作製

咬み合わせが安定していない場合、まずは治療用義歯を作ります。

また既に使用している義歯を修理、改造して治療用義歯とすることもあります。

治療用義歯とは最終的な義歯の青写真のようなものであり、今までの生活で生じてしまった顎の筋肉の緊張を取り除いたりかみ合わせや顎のズレを修正したりして、理想的な入れ歯の大きさ・形態・咬み合わせを模索していきます。

この工程はとても時間がかかりますが、快適な義歯を作製するためにはとても重要です。

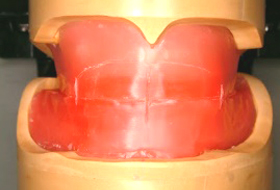

Ⅲ.最終義歯の作製

治療用義歯をベースにして最終義歯の作製を行います。

治療用義歯で得られたことを新しい義歯にも取り入れます。ⅠとⅡでしっかりと行程を踏んでいれば、1ヶ月ほどで最終義歯は完成します。

① 口腔内の型取りをします |

③ 仮に歯を並べてかみ合わせと見た目を確認します |

② かみ合わせの高さを決めます |

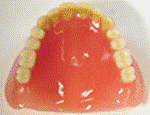

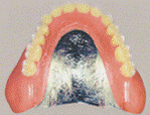

④ 完成 |

大きく分けて4工程になっています

完成後もお口の中に馴染むまで繰り返しかみ合わせの調整や内面の調整が必要です。